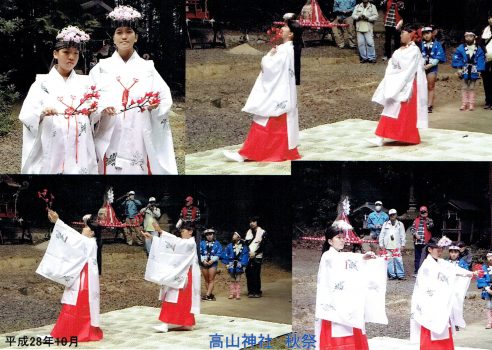

神事の紹介

獅子舞

宗形神社

701-2525 赤磐市是里3235

- 祭礼日時

- 10月第3日曜日正午

- 文化財指定

- 無

是里地区に伝えられている獅子舞は、約400年前から、代々受け継がれてきているものです。昔は、農業だけで楽しみがなかったので、みんなが集まって、地域のお年寄りから、若者へ練習をしながら舞の動作と曲の音階を口伝えしてきたものです。見て、聞いて、体で覚えていきます。ちなみに1歳児でもリズムがとれます。どこの「むらむら」にもあったと思いますが現在は、吉井地域では、是里と仁美で行っているだけです。(中勢実でも最近まではしていました。)是里の獅子舞は、3種類の舞があって、「御山の舞(ござんのまい)」・「四方固の舞(しほうがためのまい)」・「猩猩の舞(しょうじょうのまい)」で、つなぎに、歩いて回る「しゃぎり」をします。古くはもっといろんなアレンジがあったようです。今のメンバーが教わったのは、40数年前に、少し途絶えていた時期があったものを、青年団の有志が、そのころの70代、80代のお年寄りに教えていただき、伝承できた3つの舞しか残っていません。その後は、地域の子供たちに伝えてきていますが、だんだんと、地域の外に仕事にいったりして子供たちも減少しています。獅子舞は、太鼓・笛・鉦のリズムに合わせて動きが決められていて、ひとつの歌と同じように、動きには物語があり、太鼓の曲によって動きと舞をコントロールしています。その曲に、笛と鉦が同時に合わせていくのです。獅子には3人の舞手として入っています。引き継いだときは、1頭だったものを練習人数が多くなったので、現在は2頭にして、左右に舞うように練習しています。獅子舞の役割を、もともとは地域の若者たちが楽しむために、始めたものだと考えられますが、お祭りの「はれのひ」に披露して自慢していたのでしょう。現在は、神様が乗るお神輿の先頭を清め、警護の役割をしています。お宮さんの、狛獅子、狛いぬと同じような役割だと思います。獅子舞の衣装は、前からあったものに近いものを選んで、作成しています。この衣装を作っている工場があって、そこへ発注しています。色やガラは、以前のが「緑系」だったので、もう1頭を「赤系」にしたもので、舞台での見た目がちょっと「かっこいい」からです。伝えられている舞は、全体に優美で、おとなしいものとされています。舞の時間は「御山の舞」は約6~7分、獅子がお宮に参っているようなものです。「四方固の舞」は約20分で、半分のところで、獅子を「寝」させます。その間に、曲打ちとして、太鼓の2人が「芸」を披露しています。大きな声で、起した後は、動きが早くなります。この舞は会場の四方を清めるものです。「猩猩の舞」は約15分で、架空の動物のですが、「オランウータンのイメージの動物」の舞です。大酒のみで、よったぱらったところを表現しています。これには、「へい」を振って「からかう」役の人がでてきます。樽にお酒を入れて飲まして、さらに酔っぱらった様子の舞です。どの曲も盛り上がって打ち切ったところで舞の終了です。全体に、舞は同じ動作を「3回×3」行うのが基本で、舞ごとに、獅子頭を扱う人は交代しています。

神事の分類

神事の詳細

| 祭りの時間帯 |

|

|

| 祭りの対象 |

|

|

| 祭祀規程上の区分 |

|

|

| 祭りの趣旨・由来 |

|

|

| 祭りの規模 | 祭典奉仕の神職数 |

|

| 祭典奉仕の神職 以外の祭員数 |

|

|

| 祭典の参列者数 |

|

|

| 祭礼行事の神職・ 祭員以外の所役 |

|

|

| 神職以外の祭りの奉仕者 |

|

|

| 神饌・供え物 | 品目 |

|

| 供え方 |

|

|

| 芸術・文芸・物品奉納供進等の行事 |

- |

|

| 競技・演武等の行事 |

- |

|

| 芸能 |

|

|

| こもり・禁忌・禊祓・神占などについて |

- |

|

| ヤマ・屋台・山車・ダ ンジリ・舟・その他の 工作物(大きな人形な どを含む)の設置・曳き 回しについて |

呼称 |

- |

| 形態 |

- |

|

| 神輿(鳳輦を含む)と神輿渡御 |

|

|

| 行列・社参・参列 | 形態 |

- |

| 一般の参列の可否 |

- |

|

| その他の行事・所作 |

|

|

祭りの時間帯

- 昼

- 午後

祭りの対象

- 本社(本殿)奉斎の祭神

- 境内神社の祭神

祭祀規程上の区分

- 例祭

祭りの趣旨・由来

- 皇運の隆昌と氏子・崇敬者の繁栄を祈念する恒例の祭り

祭りの規模

祭典奉仕の神職数

- 2~5名

祭典奉仕の神職以外の祭員数

- 1~5名

祭典の参列者数

- 30名前後まで

祭礼行事の神職・祭員以外の所役

- 11~100名

神職以外の祭りの奉仕者

- 伶人(神職が伶人を務める場合を含む)*伶人とは、雅楽をおこなうもの

- 氏子・崇敬者の中の有志または選ばれた者

- 総代(全員または代表・有志・選抜者)

神饌・供え物

品目

- 特別な米(種籾・抜き穂・稲穂、赤米など特別な品種がある)

供え方

- 古式の食器や行器があり、あるいは昔ながらの配膳形式がある(百味御謄など)

芸術・文芸・物品奉納供進等の行事

-

競技・演武等の行事

-

芸能

- 近代神事舞(浦安舞・朝日舞・豊栄舞など近代以降に創作された舞)

こもり・禁忌・禊祓・神占などについて

-

ヤマ・屋台・山車・ダンジリ・舟・その他の工作物(大きな人形などを含む)の設置・曳き回しについて

呼称

-

形態

-

神輿(鳳輦を含む)と神輿渡御

- 御旅所にとぎょがあり、神事・行事がある

行列・社参・参列

形態

-

一般の参列の可否

-

その他の行事・所作

- 餅まきがある