神社ギャラリー

神社の風景をご紹介。また、ギャラリーに投稿いただくこともできます。

※タグ・地域の選択または、キーワードを入力して「絞り込む」ボタンをクリックし、絞込表示ができます。

神社ギャラリーに写真を投稿したい方は、右の「写真を投稿する」ボタンをクリックしてください。表示されたページの説明をご覧になった上で、写真データをお送りください。

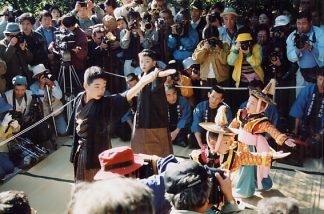

渡り拍子

糸崎八幡神社・井原市

三原渡り拍子は11月15・16日の大祭に行われる。足拍子、手拍子をとって踏歌の一種で闘鶏楽でもある。祭典は公民館から先頭の猿田彦が正午に鳥居に達すると同時に始められる。社殿の周りを3回巡り、渡り拍子を奉納する。(巫女舞、湯立神事が行われる)

祭典終了後、御神幸は渡り拍子の先導により、御旅所に進み御旅所祭が行われる。還御も同様に渡り拍子が先導する。渡り拍子は獅子1頭、猿田彦2人、幟3本、大麻4本、太鼓7台(28名)、鐘7面(14名)、赤熊28頭、ばち28組で構成される。

起源は雄略天皇7年(463)に吉備下道臣前津屋が行ったことが書記に見えている。朝廷ではしばしば清涼殿の南庭で催された。鎌倉幕府は闘鶏会を設け、室町幕府もまた例年の式とした。

御波解(オハゲ)神事

鵜江神社・矢掛町

御波解(オハゲ)神事とは五穀豊穣を祈願する祭事である。 当社の例大祭の初日に祭神が天から降臨される目印として大当番家に棟より高く女竹を組み、四方に注連縄を張り、祭壇を設け神迎えの祝詞を奏上する。

最終日にはこの前において昇神の神事を行い、御波解を解体し、女竹は氏子が持ち帰り田畑の農作に用いる。

競馬十二懸の神事

大浦神社・浅口市

永禄年中の遷宮に神幸行事として神馬40頭を参列させた。その馬は地頭株20頭、領家株20頭を差出し、以来年々祭典神幸の列に神馬を奉るのを常としていた。

旧暦の8月1日に「競馬定」といって、あらかじめ地頭株・領家株から馬を出させて競馬を行い、駿馬各一頭ずつを選び出し、これを代表の神馬として秋祭りの神幸行事に参列させたのである。この競馬定式は、現在も9月1日に儀式として行われ、「馬くらべ」の起源である。

今日の神幸行事は先ず、2頭の神馬によって朝競馬が東の鳥居から西の鳥居の馬場で行われる。次に、触れ太鼓を先頭に、青佐の八幡宮にお神輿を神幸渡御する。午後になって、地頭・領家の代表神馬が昼競馬・留守競馬を行った後、神馬2頭を先頭に国頭・三郎地区による御舟、福井・宮通り・山根地区による奴2組、片本・大浦・早崎地区による千歳楽などをお迎えに行く。神輿は出陣しての戦いを意味して青佐八幡宮で練り廻り、戦勝を祝って地頭・領家の神馬が神輿3体の前で頭を下げ、騎手が拍手を打ち、12文の賽銭を投げると供揃いで勢いよく神輿3体・神馬2頭・御舟・奴・千歳楽が大浦神社に向かう。夕刻近くになると、「宮入の神事」が参道を一直線に走り込み、賑やかに神社を3回廻って威勢良く練りを繰り返す。競馬は、境内の東の鳥居から西の鳥居の間の馬場で12回の競馬を行い(十二懸けの神事)、最後に神社を3回廻って弓・矢を用いて的射の神事が行われる。これらの神事を実行するには先祖代々世襲制で宰領を置き、現在も奉仕されている。

神卜神事

美和神社・瀬戸内市

「神卜(しんぼく)神事」は毎年3月9日に執り行われる祈年祭の行事である。神卜は氏子が栽培する作物について、その年の作柄を占う。現在は稲(早稲・中稲・晩稲)・大豆・小豆・芋について占っている。

神事は祝詞奏上につづき、竹筒に3本の竹串を入れたものを総代が引く方法で行われる。竹串には先端部に上・中・下と記入している。「上」の串を引けば豊作、「中」の串を引けば平年作、「下」の串を引けば不作である。結果は社頭に掲示して周知される。

筒粥神事

春日神社・瀬戸内市

当社の筒粥神事は、江戸末期に始まったと伝えられており、毎年1月15日の祈年祭に合わせて行われる。釜に米と大豆、小豆を入れておかゆを炊き、この中に長さ8センチ、太さ2センチの小さな竹筒を入れ、おかゆの詰まり具合で今年の穀物の実りを占う。

竹筒は3本で、「早稲」・「中手」・「晩稲」の作柄を意味する。

太刀踊

御霊社・瀬戸内市

10月第4日曜日に神事として奉納される踊りで、主役をつとめる「踊り子」は綾浦(アヤウラ)に住む10才前後の男子5人で踊る。1人は陣笠に裃を付け2人は男装をして太刀を、2人は女装をして、薙刀を持ち「ヘイ ヘーイ」と掛け声を掛けながら前進、後退、転回、斬り合いの型などを行い、歌舞伎の立ち回りを舞踊化したようである。

唄は3曲になっているので、踊りも3回行われる。岡山藩の池田家文書にも記載があり、古くから行われていた事が窺われる。(岡山県指定重要無形民族文化財)

唐子踊

素盞嗚神社・瀬戸内市

10月第4日曜日の秋祭りに神事として奉納される踊り。主役をつとめる「踊り子」は紺浦(コンウラ)に住む10才前後の男子2人で、太鼓、横笛と唄に合わせて踊り、衣装も踊りの動作も他に殆ど例を見ない独特のものである。踊り子は3~4年踊ると次の者と交代する。

由来については、神宮皇后起源説、朝鮮通信使起源説など諸説があるが、定説はなく、謎に包まれた異色の踊りである。(岡山県指定重要無形民族文化財)

はなよ

七曲神社・岡山市

「はなよ」七曲神社の獅子舞である。日置氏は系譜に見るように養子の多い家系であるが、封建領主にとって、男子の出生は「家」の安泰につながる大事であった。その願いが獅子舞にもあらわれているのであろうか、特色は、雌獅子で「さかりは」「寝獅子」「立獅子」の三つの形があり、五穀豊饒の感謝、悪霊退散、にあわせて、「ひょっとこ」が出て、子孫繁栄にかかわるセクシャルな舞を見せる場面がある。「はなよ」は天狗だが、天狗は猿田彦大神が変ったものと言われている。猿田彦大神が天孫降臨の道開き、道案内、先触れとなったように、神輿御神幸の先ぶれとして、獅子舞とともに氏子地区の悪霊を祓い清めてまわるのが、天狗であり「はなよ」である。また天狗の鼻は男性の象徴とも言われ、子孫繁栄にも通じるのである。そこで「はなよ」は天狗の面をつけ、赤や青の衣を着て、神主の持つ「笏」に似た板をもって歩きまわり、若い女性を追いかけて、その板で尻をたたくことを許されていたという。これも将来は、じょうぶな子どもを産むようにいうことであろうと思われる。また女の子は「はなよー、めんよー」とはやしてからかい、追われるとおもしろがって嬌声をあげ逃げまどうのであった。江戸時代というと男女関係にも、自由気ままの風潮があったと思われがちだが、岡山藩は池田光政の儒学尊重によって、風紀ということに厳しかったようで、通りかかった娘を雑言でからかい、いたずらをしかけたということで、追放処分を受けた若者がいるくらいであった。いずれにしても、氏神の祭礼、秋祭りはお神酒ふるまいもあり、笛太鼓の音楽もあり、人々が解放された日であった。

備前加茂大祭

総社・吉備中央町

加茂大祭は天喜年中(1053~58)に始まったとされる。その後、戦国時代に入り、前後200年の間、中断されたが、江戸時代中期から再興され、以後毎年行われており、岡山県の三大祭りの一つに数えられ、昭和34年に岡山県指定重要無形民俗文化財に指定された。

この祭は毎年10月第3日曜日に加茂市場の総社宮で行われる。寄宮祭りの形態で当日、町内8つの神社(鴨神社、化氣神社、素盞嗚神社、日吉神社、松尾神社、天計神社、三所神社、八幡宮)から総社宮にそろったきらびやかな御輿と行列は、古式にのっとり棒使いや獅子舞と共に宮入し荘厳な時代絵巻を繰り広げる。

御田植えまつり

吉備津彦神社・岡山市

御田植祭は五穀豊鏡を祈る神事として鎌倉時代から統くとされ、かっては旧暦6月27日に行われていた。明治になって8月2・3日に改められており第1日目の御斗代神事(みとしろしんじ)と第2日目の御幡献納祭に分けられる。

御斗代神事が俗にいうお田植え祭りであり、病害虫除け祈願とされる御幡献納祭は、稲作の伝来を表し、また祭神の大吉備津彦命が奮闘のうえ温羅を退治した際の凱旋行列になぞらえた御神列とも伝えられている。

乙島祭り

戸島神社・倉敷市

700年の伝統を誇る「乙島まつり」は、昭和43年から10月最終土・日曜と定められ、今日に至っている。日曜は午前5時境内に3合の御船、9合の千歳楽、やっこ、鬼、獅子等が集合し、神事の後、御輿を先頭に午前6時千歳楽は製作年次の古い順に担ぎあけられ乙島の町にむかって出発する。これを「お下り」という。

御神幸は古くから「東まわり」「西まわり」と隔年交代とし、その進行路、休息場所、行列の順序等もきまっており、約10時間余り乙島氏子中を巡幸する。

御還幸は「お宮入り」という。夕方の6時頃これからが祭りの最も華やかな時で、まず先頭をきって日本3体みこしの1つといわれる乙島の宝みこしが境内に上り次いで御船、千歳楽、やっこ、鬼、獅子等の順にお宮入をするのである。

暮れなずむ神社の森の中をぽんぼりの灯りに照らされた色とりどりの千歳楽が185段の石段を歌声、かけ声勇ましく左右に蛇行しながら上る様は誠に壮観である。境内では約3万余人の氏子たちが見守る中を千歳楽はそれぞれ練りながら、予め定められた場所に並ぶ。その中を「みこし」が練り、やっこ、獅子舞等も賑やかに奉納される。

湯立神事

田神社・津山市

境内で釜に水をはり、下から薪で沸騰するまで熱する。頃合いを見て神職が釜に竹を垂直に立て回して抜くと湯が下から沸き上がる。その後笹の束を湯に浸け、参拝者に湯の滴を振りかける清め祓いの神事。

砂持ち神事

熊野神社・倉敷市

「砂時ち神事」は、8月27日の夜に行われる。宝暦元年(1751)の夏、悪疫が大流行して死者がたくさん出た。誰いうとなく、神様の罰だ、神域を浄め神様にお託ぴすれば流行もやむだろうと、村人は高梁川の河原から清潔な砂を運び、お宮を浄めた。

すると、さしも猛威をふるっていた悪疫の流行も、なりをひそめた。この後、毎年行われて来たのが、この神事であるといい伝えられている。

トンボと呼ぶ樽神輿に、かつぎ棒を十文字に結びつけて青年たちが、

歌えナー 歌えと ヤレノー

せめたてられて

歌は出もせぬ 汗が出る ナーエ

などの砂時ち唄を歌いながら、お宮へ砂を運び込む。樽神輿や傘ボコをかつぐのは子供にかわったところもある。今は運んで来た砂をお宮へ供える。砂は小分けしてビニール袋に入っているので、これを各人が神前に供えて疫病除けを祈っている。

百枡祓い

吉備津岡辛木神社・岡山市

「百枡(ます)洗い」は日照りの多い瀬戸内地方につきものだった雨乞神事であり7月31日正午「夏祭り輪くぐり祭」の後に行われる。氏子がそれぞれ一升枡を持ち寄リ、宮司から祈祷を受けた後、法被に身を包み水を汲んで社殿横から高さ5メートル余りの梁に向け水を掛けるというもの。

吉備津岡辛木神社に伝わる珍しい神事である。

「霜月祭」は旧暦11月15日に行われる。木にくくりつけた月の鏡餅、太陽の鏡餅を神社から200メートルほど離れた御旅所に供え、餅だけをどちらが早く持ち帰るかを競う「駆けり餅」が行われる。

餅を担ぐ者は、毎年集落毎に順番で担当を決め、1つの集落から2人を選出して、約2メートルの長さのフクラシ(カシ科)の木に結びつけた紅白の鏡餅を担ぎ、100段の石段を駆け下りて御旅所まで往復する。

どちらが先に神社に戻って来るかで、翌年の神社の当番と神事に使う赤米の栽培当番が決まる。「駆けり餅」の前には赤米の供饌(県無形文化財)が行われ、神饌田で収穫された赤米のご飯と新酒等を神前に供え、祭典を行う。

参拝者には赤米で作った「おにぎり」と「甘酒」が振る舞われる。