神社ギャラリー

神社の風景をご紹介。また、ギャラリーに投稿いただくこともできます。

※タグ・地域の選択または、キーワードを入力して「絞り込む」ボタンをクリックし、絞込表示ができます。

神社ギャラリーに写真を投稿したい方は、右の「写真を投稿する」ボタンをクリックしてください。表示されたページの説明をご覧になった上で、写真データをお送りください。

陶山神社

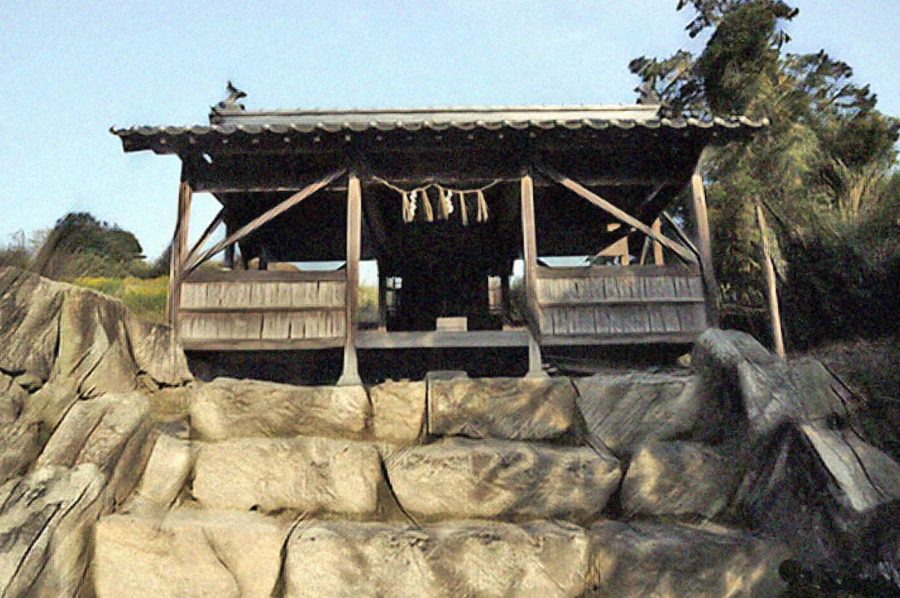

陶山神社・笠岡市

陶山神社拝殿。

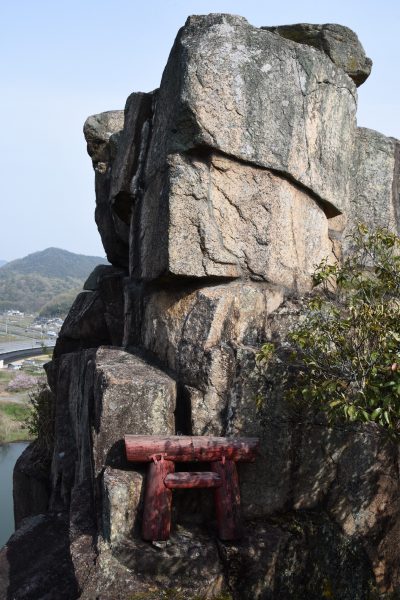

陶山神社の鳥居

陶山神社・笠岡市

陶山神社の祭神は、武の神でもある経津主命と武雷主命で、元弘年中(1331-1334)陶山城主陶山義高が、南部春日大社から勧請したもので、在田神社の末社である。

貞和5年(1345)中国探題・足利直冬が備後鞆の津より京に攻め上がる途中、幕府軍の立てこもる陶山一族の居城・洲山西濱城(陶山城)を火攻めにしたとき、城主陶山藤三義高は城を逃れ、在田郷向山で兵を立て直し、朝廷軍を籠山の地にて迎え打ち大激戦となった。

しかし、陶山勢に利あらず、負傷した義高は郎党平蔵と共に在田城に向かう途中辻堂に身を潜めたが、責めに耐えず口を割った乞食のため、武運つたなく義高は郎党平蔵と共にこの地で割腹し相果てた。(籠山古戦場戦記)

土地の人は、義高の恩義を偲び、義高の霊を合祀して陶山神社と称し、平蔵も平蔵神として祭った。また、朝廷軍により切り捨てられた乞食の霊を慰めるために、観音菩薩の石仏を建て供養している。

現在の神社は、明治32年9月に有田地区の浄財により再建したものである。

(陶山公民館郷土史研究会)

総社

總社・総社市

總社は別称、総社宮とも総社大明神とも崇められてきた古社。創建は不明である。鎮座地の総社市の起源でもある神社。平安時代末期、国司が赴任してきた際、備中国中すべての神社の巡拝を行っていた。しかし、巡拝の手間を省く為、国府の近くに備中国内324社の神社を勧請し、お祀りした。 室町時代には細川家・毛利家に崇敬を受け、また、氏神的神社の形態を帯びてゆく。江戸時代には地元豪商らの寄進が相次ぎ、繁栄した。明治時代に、県社に列格した。 平成6年には総社(跡)が総社市の重要文化財に指定をされている。

境内には多くの境内社が祀られている。そのうち主なものでは、祇園神社・池上鎮守・稲荷神社・木野山神社・寄宮・大神神社・荒神社・清正公神社・和霊神社・琴平神社・笑主神社・厳島神社などがある。

10月の例祭にはこの304社外に相殿八柱神と末社12社を合わせて324盤の神餞奉献する古例が存続している。

城山稲荷

城山稲荷・倉敷市

現在のアイビースクエアの場所は倉敷紡績所の跡地ですが、倉紡の前には、幕府が置いた倉敷代官所がありました。そのまた昔は、「城の内」と呼ばれた地域でした。ここには小高い丘があり、城山と呼ばれ、戦国時代には「小野ヶ城」という砦がありました。明応2(1493)年に小野好信という城主が、京都伏見稲荷を勧請しています(城山稲荷)。これが後に城山稲荷大明神として倉敷村の人々に祀られました。この稲荷は倉紡が出来たときに一旦、向市場に移転されますが、後にまた元の場所に戻されています。現在のフローラルコートの前のお稲荷さんがこれです。

黒瀬神社

黒瀬神社・倉敷市

明治時代の頃、屋守という所の古老の話が、神社に残っているとのことです。

「その昔、海が、入っていたころ、海岸べりに流れ着いたものが人間のような形をしていて、それが、黒い形であったので土地の人は『クロス』とよび呼び、神聖なものとして、祀ったという。のちに、『クロス』が訛って、『クロセ様』と呼ぶようになった。明治までは、黒瀬大明神とよんでいたが、のちに黒瀬大神となったと。」

(山上高人)

七神社の桜

七神社・倉敷市

南浦の氏神様は 南浦の各地に祀られていた7つの社を合祀したことで七神社と呼ばれています。

現在は八体の神様が祀られています。

1.大己貫命(大国主命のまたの名前でとても美男子)開運 魔除け 縁結び 商売繁盛 国土経営 農業 医薬の神様

2.菅原神 天神様 学問の神様

3.土祖神生まれた土地の神様(七五三参り)田地を守護する神

4.素戔嗚命 大国主命の父親 罪や穢れや悪者を追い払い 人々の苦しみを除いてお守りくださる神様 災難除け

5.暗於加美命 雨をつかさどる神 貴船神社 相撲を取って竜神様を喜ばす

6.高於加美命 雨をつかさどり豊穣を占う神様

7.建御名方命(大国主命の子供(長男) 武神 農業神 五穀豊穣を司る神様

8.事代主命 大国主命の2番目の子供 えびす様 漁業 商売繁盛を祈る

磐座

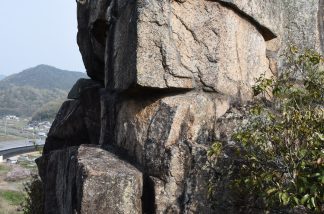

麻佐岐神社・総社市

麻佐岐神社は吉備の国最古の創建であり、鎮座地の全山を正木山と称し、山頂の磐座を霊代としているため、本殿は無く、拝殿のみである。また、磐座を中心として半径50mに磐境(神拝所)とストーンサークル(列石)がある。

延喜式内社であり本国一の宮格を定められた、また、岡山藩主池田氏においても旱魃のときは祈雨の祈願所と定められ、藩主が奉幣を行った。

※式内社とは「延喜式」の第9巻・10巻「神名帳」に記載されている神社のこと。

(秦歴史遺産保存協議会)

石畳神社

石疊神社・総社市

祭神の経津主神は日本神話に登場する神である。磐座信仰の秦氏との関係も注目される。また一説には、神武天皇に与えた刀である布都御魂を神格化したものであるとも言われている。

石畳神社は、古来より本殿を設けず高梁川が大きく曲がる淵に聳える約60メートルの大岩塊(石柱・磐座)を霊代としてお祀りをしている。

万葉集に「石畳さかしき山と知りながら我は恋しく友ならなくに・・」と詠われている。高梁川は古代の人々にとって、水運と灌漑の両面において極めて大切なものであったに違いなく、川の氾濫を鎮めるために祭祀されたのではないかと思われる。(秦歴史遺産保存協議会より)

姫社神社

姫社神社・総社市

新羅の国から渡来して来たと言う新羅の王子・天日矛の妻阿加流比売を祭神として祀ってある。阿加流比売は比売語曾)神とも呼ばれる製鉄神。

天日矛は朝鮮半島から製鉄技術を伝承したといわれている。吉備国は製鉄王国であったことと関係があるといわれている。また高梁川西岸・新本川流域は製鉄関連の遺跡が点在し、さらに渡来系の秦氏が治めた地。

秦氏は天日矛や阿加流比売を崇拝していたという。これとも関連があるものと思われる。製鉄技術伝承に対し、恩義から神社を建て感謝の意を表したものと思われる。

木華佐久耶比咩神社の向拝。